【PROto】どこを見る?どう考える?患者急変時のアセスメント実践編 Part1

記事執筆:

- 目次

~2026年4月20日まで

2026年5月8日~5月24日

『プロのHOW TOをプロから届ける』をコンセプトに、プロの頭の中にある原型となる考え方「プロト」を、プロから皆さまへお届けするセミナーイベント「PROto」。

2025年5月30日、「どこを見る?どう考える?患者急変時のアセスメント実践編」セミナーを開催しました。

急性期、外来、在宅といった多様なフィールドで活躍する救急看護認定看護師3名が登壇し、「第一印象から始まるABCDEアプローチ」を共通の軸に、患者の急変対応における判断と行動を深掘りしたセッションとなりました。

講師

日本急性期ケア協会 代表理事

救急看護認定看護師

與賀田 洋

日本急性期ケア協会 アドバイザー

救急看護認定看護師

杉松 幸太郎

株式会社NEXAS 代表取締役

メディケア訪問看護リハビリステーション福岡南 管理責任者

救急看護認定看護師

末永 一祝

いつもと違う…その違和感から始める急変アセスメント

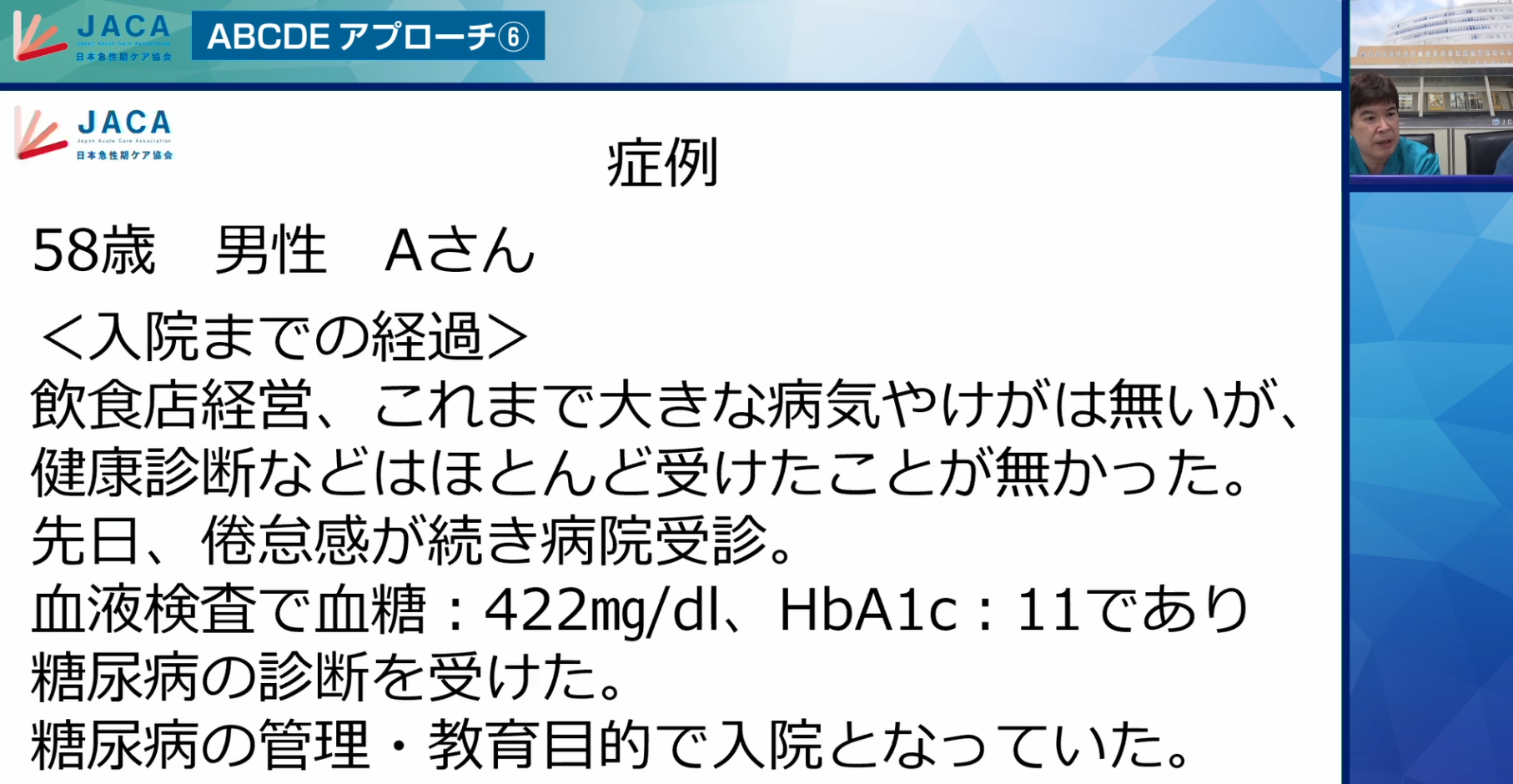

前半は、糖尿病で入院中の男性が「左肩の痛み」を訴え、痛みが徐々に胸などに放散する症状に変化した事例を検討しました。

主なポイント

観察の起点は“第一印象”。意識状態、顔色、冷汗の有無を数秒で評価。

「肩の痛み」だけで片付けず、ABCDEアプローチでショック徴候を捉える。

一次評価で“ショック”の可能性を見抜いた後は、酸素投与・モニター装着・ルート確保・医師連絡へつなげる。

與賀田先生は、「患者の“なんとなく変”に気づけるかどうか」が急変対応の出発点だと強調されました。

外来の“歩いてきた患者”にも潜む急変リスク

次は、救急外来に「苦しい」と訴えて歩いてきた75歳男性。

“ヒューヒュー”という呼気終末の音(いわゆる喘鳴)や努力呼吸が観察された症例です。

主なポイント

想定より悪い状態だったら、搬送優先でERへ。初動の「緊急度見極め」が鍵です。

酸素投与やヘッドアップでの初期介入後も、呼吸様式や努力呼吸を“再評価”。

SpO₂などの数値に惑わされず、観察・判断・報告・再評価を繰り返すことが重要。

杉松先生は、「再評価を怠らず、変化を医師に即時共有する」ことの意義を強調されていました。

物がない、医者もいない…在宅の急変に挑む看護

在宅で看取りを望む終末期患者を想定し、家族から夜間の電話相談があった場合、看護師がどのように判断し、どのように医師や家族と関係を組み立てるかについて検討しました。

主なポイント

「救急要請か否か」は患者・家族の意向も含めた“全体評価”から判断を行う。

バイタルの異常がなくても、「冷汗+顔色+倦怠感」などの組み合わせからショック前段階を予測する。

訪問中にできる限りの評価とケアを行い、必要時には医師に判断を仰ぐ柔軟な連携を視野にいれる。

末永先生は、「いつもと違う」が最も大きな手がかりになる在宅医療では、看護師の経験知と意思決定力が重視されると強調されました。

まとめ

急性期医療においては、疾患名よりも「異常の徴候」に気づけるかが命運を分ける場面が数多くあります。特に現場での“第一印象”から始まる観察・介入・再評価の流れは、どのフィールドでも共通していました。

参加者からのご質問と回答の紹介

質問回答ブログはこちらに掲載しています。ぜひご覧ください!

急性期ケア専門士は急性期ケア・急変対応におけるスペシャリストです。

状態変化の兆候をいち早く察知し、アセスメントから初期対応、医師への報告など急性期におけるケアの実践を行えることを目指す資格です。

また、病院だけでなく地域医療に携わる医療スタッフの方にも、在宅時から基幹病院へ【命のバトンをなめらかに】つなぐために実践できるノウハウを習得できます。

もしもの時の対処に自信がない方や、急変対応をもっと深く学びたい方は、ぜひ受験をご検討ください。