初心者のための血液ガスの読み方【Proto】

記事執筆:

- 目次

~2026年4月20日まで

2026年5月8日~5月24日

『プロのHOW TOをプロから届ける』をコンセプトに、プロの頭の中にある原型となる考え方「プロト」を、プロから皆さまへお届けするセミナーイベント「PROto」。

2025年4月21日、JACAセミナー「初心者のための血液ガス白熱講義90分」を開催しました。

臨床現場で欠かせない「血液ガス」の読み方について、理論だけでなく豊富な事例をもとに解説いただきました。今回はその内容を振り返り、講義のポイントを簡潔にまとめたいと思います。

講師

Intermountain LDS Hospital

呼吸器内科・集中治療科医師

田中 竜馬 先生

呼吸と血液ガスの基礎を「作法」として学ぶ

「血液ガスは、患者さんが痛い思いをして行う検査だから、しっかり読み解き治療に活かそう」という田中先生の冒頭の言葉が印象的でした。

血液ガス分析においてまず大事なのは「見方の作法」です。数値を単に高い・低いで判断するのではなく、「何と何を組み合わせて見るか」で情報の意味が変わってきます。

前半では、以下のポイントが紹介されました。

血液ガスの主な項目(PaO₂, PaCO₂, pH, HCO₃⁻)は目的によって見方が異なる

酸素と二酸化炭素を見るときはPaO₂とPaCO₂、酸塩基平衡を見るときはpH, PaCO₂, HCO₃⁻に注目する

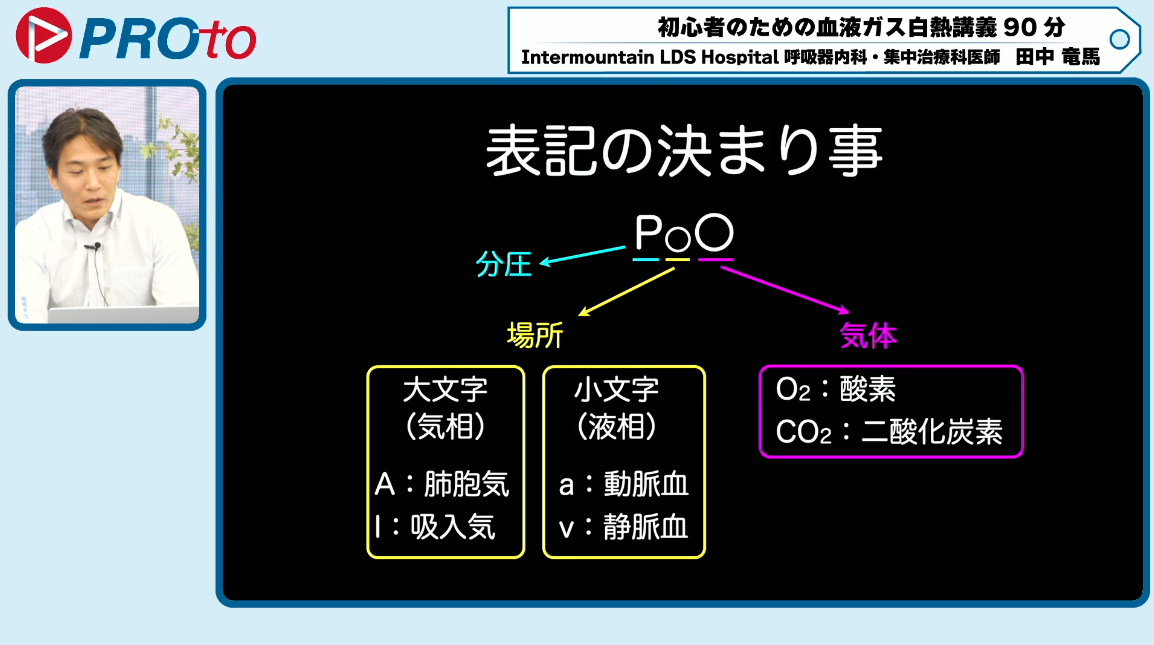

血液ガスの記号のルール(大文字・小文字での意味の違い)や、呼吸生理の基本構造(呼吸中枢・神経筋・肺)について

PaCO₂の上昇=必ずしも「肺の異常」ではなく、むしろ「肺以外の障害」(中枢、神経筋系など)を示唆することもある

動脈血ガスを読むことで「肺胞の中の酸素分圧(PaO₂)」が推定できる肺胞気方程式(A-aDO₂)も紹介され、「血液ガスだけで肺胞の中の情報がある程度分析できる」という視点は多くの受講者にとって新鮮だったと思います。

酸塩基平衡と鑑別の進め方

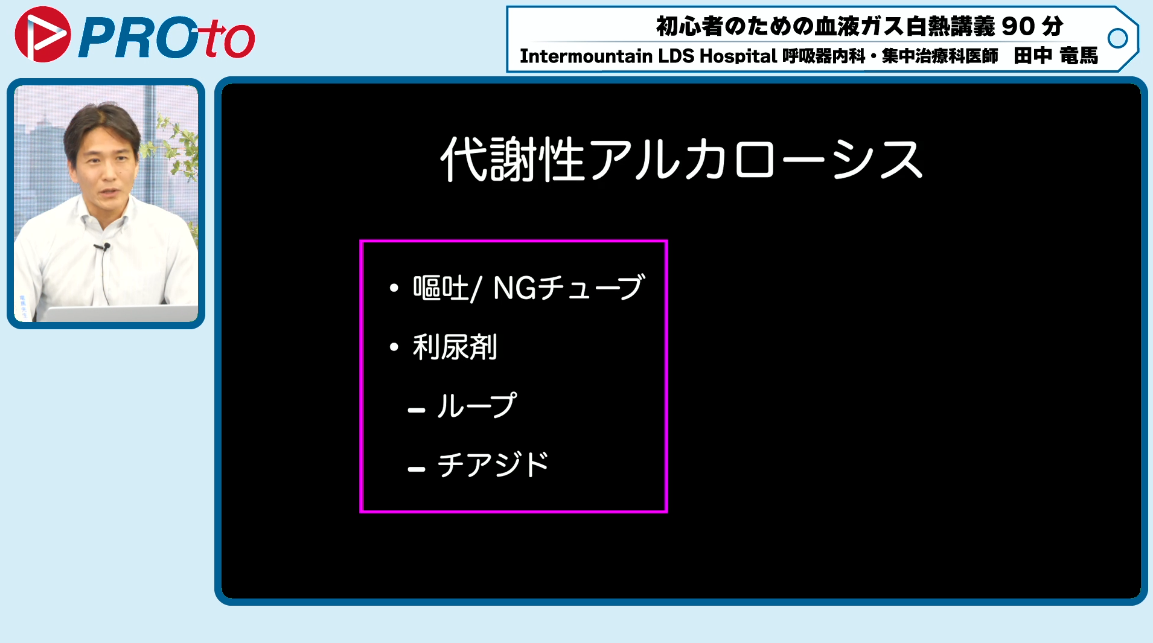

後半では酸塩基平衡の評価法に焦点を当て、特に「生理学的評価法」が詳しく解説されました。

pH、PaCO₂、HCO₃⁻を使ったアシデミア/アルカレミアの評価

呼吸性か代謝性か、単純型か混合型かの判別法

実例(不安神経症の患者さんや術後呼吸抑制例)をもとに、臨床推論の組み立て方を解説

「血液ガスは数字遊びではない」という先生の一言の通り、常に「患者像から逆算すること」が強調されていました。血液ガスデータの意味を、患者さんの背景(術後、持病、使用薬剤など)と照らし合わせて理解することの重要性を再認識しました。

まとめ

本セミナーを通して血液ガスについて、読み方には「順序立てた作法」があること、そして、仮説した診断をより正確に導きだすための「答え合わせ」として活用できるということが明確になりました。

血液ガスは「呼吸の状態」だけでなく、「肺が原因か、それ以外か」を見極める大きなヒントをくれます。数値を読むことに慣れてきたら、酸塩基平衡の分類やアニオンギャップにもチャレンジしてみてください。

血液ガスの原則は、「患者さんを診る」という田中先生のお言葉を忘れずに!ご参加いただいた皆さま、そして田中竜馬先生、ありがとうございました。

参加者からのご質問と回答の紹介

Q. 代償機能が働く時間はどれくらいになるのでしょうか?

A.呼吸による代償は即座に行われます。代謝による代償には数日かかります(慢性)。

Q. 腎不全の人などは代償機能が働くのでしょうか?

A. 腎不全がある場合、呼吸性の酸塩基平衡異常に対する代謝性の代償は働きにくくなります。代償によってpHは正常に近付きますが、正常にはなりません。腎不全があってもなくても同様です。

Q. 代償する力は全身状態に関わらず永久的に維持できるものなのか、それとも全身状態の悪化などから徐々に落ちていく、または破綻するものなのでしょうか。もし後者の場合、その時の判断基準はあるのでしょうか?

A. COPDなどの呼吸器疾患がある場合、代謝性酸塩基平衡異常に対する呼吸性の代償は働きにくくなりますし、腎不全がある場合には、呼吸性の酸塩基平衡異常に対する代謝性の代償は働きにくくなります。

Q. 肺胞内の酸素の数値を計算する数式はPaCO2までの式は固定なのでしょうか?

A. 気圧とFIO2が一定であれば、同じになります

Q. PCO2とHCO3⁻の値が同時に基準値から変化している場合には、一次性変化はどちらの値に着目するのが良いでしょうか?

A. pHがどちらに偏っているかを最初に見ます。pHが正常なのにPaCO2とHCO3⁻が両方変化しているような場合にはどちらから先に注目しても構いません。同じ結論に辿りつきます。

Q. 時折医師が動脈血ではなく静脈血で血液ガスを検査でオーダーすることがあるのですが、動脈と静脈ではどのように違いがあるのか知りたいです!

A. おおよそ

静脈血pH=動脈血pH-0.03

静脈血HCO3⁻=動脈血HCO3⁻+1

となります。PaCO2やPaO2については静脈血からは予測できません。

急性期ケア専門士は急性期ケア・急変対応におけるスペシャリストです。

状態変化の兆候をいち早く察知し、アセスメントから初期対応、医師への報告など急性期におけるケアの実践を行えることを目指す資格です。

また、病院だけでなく地域医療に携わる医療スタッフの方にも、在宅時から基幹病院へ【命のバトンをなめらかに】つなぐために実践できるノウハウを習得できます。

もしもの時の対処に自信がない方や、急変対応をもっと深く学びたい方は、ぜひ受験をご検討ください。