心停止時(CPA)の心電図波形のポイント|PEAやVF・VTなど

記事執筆:

- 目次

本記事では、看護師の皆さんが心肺停止時に遭遇した際に、慌てず適切な処置につなげられるよう、心停止時の心電図波形の特徴と対応について、わかりやすく解説していきます。

心電図波形を確認後の対応

心肺停止でも、心電図波形によりその後の対応は異なります。

それぞれの心電図の特徴と対応について詳しく見ていきましょう。

心室細動(VF)

心室細動(VF)は、QRS波、ST部分、T波などの区別ができないほどに不規則な振幅と波形が特徴です。

心室頻拍だった波形が、 矢印のところから心室細動に変わっていることが分かります。

ここがポイント!

① 全く不規則な振幅ならび波形を呈する。

② QRS波、ST部分、T波などの区別ができない

③ 基線が不規則に揺れている(出現初期には波が300/分以上ある)

心房細動(VF)は、突然の心停止の原因として最も多い波形となります。

心音は消失し、心拍出も停止し、意識障害や痙攣を起こし、まもなく呼吸停止から死に至ることがあります。

心肺蘇生で循環を維持しながら除細動を行いましょう。

心室頻拍(VT)

心室頻拍の心電図は、興奮が固有心室筋から生じるためにQRS波は広くなります。

ここがポイント!

① 100/分以上の反復性の興奮が生じるもの

② 通常3拍以上のもの

③ QRS波は広く、通常3.5mm(0.14秒)を超える

多くの例で、心筋梗塞、心筋症、心臓手術後など基礎心疾患を有しているため、基礎疾患の把握も重要です。

意識消失し、脈拍が触れない無脈性心室頻脈(pulseless-VT)の場合はすぐに除細動を実施しましょう。

心静止(asystole)

名前の通り、心臓が全く活動せずに静止している状態です。

ここがポイント!

・波形は見られず、1本の横線が見られます。

除細動の適応外となるため、すぐに医師に報告し、心臓マッサージ(CPR)・人工呼吸を開始しましょう。

電極が外れていたり、心電図の感度が低すぎたりした場合に、心静止と誤認することがあるので注意。見えないVFを見逃さないために感度を上げて確認することが大切です。

無脈性電気活動(PEA)

心肺停止患者のうち、心房細動(VT)・心室頻脈(VF)・心静止以外の波形が出ていればPEAです。

ここがポイント!

・脈が触れず、心肺停止であれば正常波形であってもPEAです。

院内で起こるPEAでは、「低酸素血症」や「循環血液量減少」が多いと言われています。

心静止と同じく除細動の適応がありませんので、すぐにCPRを再開したのち原因検索を行いましょう。

まとめ

いかがだったでしょうか。心電図を確認する目的は「除細動が必要かどうか」の判断に限られます。まずはモニターよりも“患者さん”を見ることが大切です。バイタルサインの確認に加えて、日頃から波形の特徴と対応を理解しておくことで、いざというときにも落ち着いて正確な判断と処置ができるようにしておきましょう。

参照

1)日本急性期ケア協会.『改訂2版急性期ケア専門士公式テキスト』

2)渡辺重行編. 『心理学の読み方パーフェクトマニュアル』. 羊土社

3)寺島裕夫.『基本臨床手技-第26回(最終回)除細動』

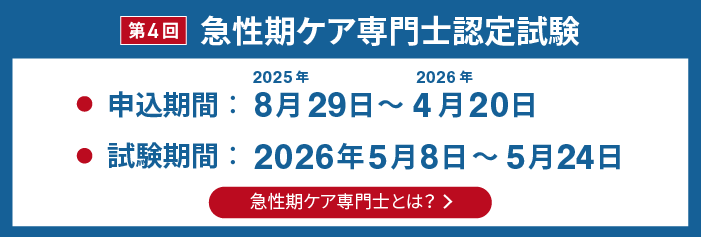

急性期ケア専門士は急性期ケア・急変対応におけるスペシャリストです。

状態変化の兆候をいち早く察知し、アセスメントから初期対応、医師への報告など急性期におけるケアの実践を行えることを目指す資格です。

また、病院だけでなく地域医療に携わる医療スタッフの方にも、在宅時から基幹病院へ【命のバトンをなめらかに】つなぐために実践できるノウハウを習得できます。

もしもの時の対処に自信がない方や、急変対応をもっと深く学びたい方は、ぜひ受験をご検討ください。