「患者さんが転倒した!何が原因?これから何を見る?今後はどう対応する?」 ~急性期ケア専門士的アセスメントとは?転倒予測編と転倒直後の対応編~

記事執筆:

- 目次

~2026年4月20日まで

2026年5月8日~5月24日

転倒転落アセスメントスコアシート、アセスメントスコアの意味を考える

患者さんの転倒転落は注意したい問題ですが、どのように対応していますか。

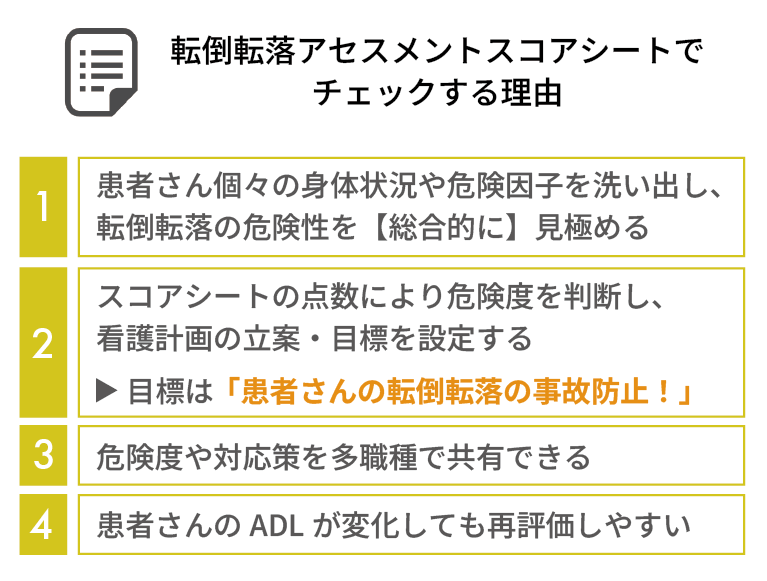

入院する際には、必ずチェックしている「転倒転落アセスメントスコアシート」ですが、なぜ、チェックするのでしょうか。

医療従事者が各個人の感覚で、「この人は大丈夫」「この人は危険」と、バラバラの評価をしないよう、共通の評価表を利用して対応策まで考えられるようにします。また、一回だけの評価ではなく、定期的に、または患者さんの状態が変わる毎に評価をし、今の状態に合った対応ができるような内容になっています。

本人やご家族にも「転倒転落に関する説明書(同意書)」で、対応策について説明すると思いますが、患者さんの状態を評価し、必要性を説明するためにもアセスメントは必要となります。

これでもかと工夫して多職種で対応していても、転倒する事もあります。それでも、ケガが最小限で済む、転倒を目の前で止めることができた、となるように最善を尽くしたいものです。

日々、たくさんの評価表や計画評価があり大変だと思いますが、じっくり内容を読み込むと、思わぬ発見や対策のヒントが載っていますので上手く活用してほしいです。

それでも患者さんは転倒してしまいます。転倒直後の観察点と対応を考える

転倒転落の危険度の高い患者さんには、多職種でカンファレンスをして対応策を考えていると思います。ベッドの高さや位置を変えてみる、ステーションに近い部屋に移す、ナースコールを意識してもらえるように設置し見やすい表示をする、体動センサーを設置する、点滴は最小限にする、落ち着きのない時間帯はスタッフが付き添う…。病院内でできる限りの工夫もされていると思います。

それでも、患者さんが転倒してしまう事があります。

「ガッシャーン!」とベッド柵や点滴台が倒れる音が聞こえ、部屋に駆け付けた時の絶望感…。筆者も経験があります。その場に立ち尽くしたくなりますが、目の前の患者さんの状態をすぐに観察し対応しなくてはなりません。

➀「パッと見ての第一印象」で全体を把握 に加えて【応援を呼ぶ】

⇒患者さんの対応と環境調整を協力して行う

②ABCDEの一次評価 に加えて【ベッド周囲環境の確認】

⇒転倒の要因は何かの把握、移動時の転倒か、意識消失による転倒かで対応も慎重に

③二次評価・三次評価で詳しい情報を得る

⇒打撲、外傷、出血している、骨折している場合もある。全身状態を確認しよう

(見た目に外傷がない場合は、特に注意して経過を観察していきましょう)

⇒患者さん自身も驚いているはずです。落ち着いた時点で、本人にも何をしようとしたか、どんな状況だったかを確認してみましょう(SAMPLE、OPQRSTTなどで情報を整理してみましょう)

④医師への報告

⇒「転倒時フローチャート」があればそれに沿ってI-SBAR-Cで報告を

⇒抗凝固剤などを使用中の場合は、そのことも医師へ伝える

⑤転倒後、経時的な観察を行い異常の早期発見に努める

⇒フローチャートがあればそれを参考に行う

⇒可能であれば、環境調整や部屋調整などを話し合い対応策を考える(夜勤中でもできるだけの対策を話し合う)

⑥ご家族への連絡

⇒時系列で情報を整理し、緊急の検査が必要となった場合は連絡を行う

転倒時のフローチャートが無い施設であっても、転倒した際の対応手順は決めておく方が良いと思います。

《参考文献》

転倒予防学会「転倒・転落アセスメントツールに関する提言」(日本転倒予防学会誌) 2021年7巻3号

急性期ケア専門士は急性期ケア・急変対応におけるスペシャリストです。

状態変化の兆候をいち早く察知し、アセスメントから初期対応、医師への報告など急性期におけるケアの実践を行えることを目指す資格です。

また、病院だけでなく地域医療に携わる医療スタッフの方にも、在宅時から基幹病院へ【命のバトンをなめらかに】つなぐために実践できるノウハウを習得できます。

もしもの時の対処に自信がない方や、急変対応をもっと深く学びたい方は、ぜひ受験をご検討ください。