「患者さんが転倒した!何が原因?これから何を見る?今後はどう対応する?」~急性期ケア専門士的アセスメントとは?転倒後しばらくして編・医師報告編~

記事執筆:

- 目次

「なんだか、最近元気がない」は転倒の影響があるかもしれません

患者さんがもし転倒してしまったら、転倒後しばらく経過してからの観察はどうしていますか。

次のような事例がありました。

夜勤の消灯前に転倒した患者さんがいました。

転倒後フローチャートで医師へ報告し抗凝固剤を内服していたため、1時間後に頭部CTを撮影し問題が無いとなりました。2時間ごとに経過を観察し、数回バイタルサインや意識レベルを観察し問題はなく朝を迎えます。

2日後に出勤した時には、患者さんは元気にしていましたが、臀部や肩に打撲跡が出現していました。

その後、1カ月ほど経ち、転倒の記憶も薄くなりつつある際に、なんとなく患者さんの活気がなくなり、食事量も減ってきていました。バイタルサインは特に変わらず、ただ、なんとなくぼーっとしている時間が増えていることが気になります。

という、エピソードがあった場合、時系列で患者さんの評価をしていく必要があります。

その際にも、SAMPLEやOPQRSTTなどを活用して情報を整理しましょう。

医師へは、時系列で情報を整理し、念のため、再度頭部CTの検査はいかがでしょう、と提案してみるのも一つかもしれません。(転倒した際に主治医がいるとは限らないため)

この方の場合は、慢性硬膜下血腫が見つかり脳外科にコンサルトされています。

転倒した理由にも注目する必要があります。

移動による転倒か、意識消失が要因で転倒している場合は、その意識消失の原因も評価する必要があります。

治療に伴い抗凝固剤使用中、または疾患による易出血状態の方、高齢の方も1~2か月ほどは経過を見ておく必要があります。(ちなみに、高齢の方で、骨折するほどの転倒ではない尻餅をつき、頭部の打撲もしていなかった方が、2か月後に慢性硬膜下血腫で入院する、という事例もありました)

患者さんの様子を見ているのは、看護師だけではありません。医師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、介護士、看護助手、栄養士、薬剤師、在宅では、ケアマネジャー、ヘルパー、訪問入浴担当者、そしてご家族など、関わりのある人々からの情報も貴重な評価材料になります。

リーダーナースや医師への報告は緊張しますよね。情報整理の仕方を考える

転倒の第一発見者として、リーダーナース、医師への報告の仕方の例を挙げてみます。

心房細動の治療で抗凝固剤の点滴中の患者さん。

認知機能の軽度低下もあり、転倒転落アセスメントはⅡ

ナースコールは押せたり押せなかったりだが、トイレの際にはコールできる。

消灯前に部屋から「ガッシャーン!」と音が聞こえたため部屋に駆け付けました。

【リーダーナースへの報告】

I:■■です。305号室の〇〇さん、ベッドサイドで点滴台と共に転倒し床で倒れています。

S:意識レベルJCSⅠ-1、額に少量の出血があります。ベッドに戻すために応援をお願いします。バイタル測定しています。

B:(リーダー到着)バイタルサインは〇〇です、ガシャーンと音がして駆け付けました。ご本人は、トイレに行こうとしていた、と話されていました。意識が遠のく感じは無かったと話されています。

A:(リーダー)抗凝固療法中なので、フローチャートに沿って医師へ報告しましょう。

(R・Cは省略)

患者さんも転倒して驚いている場合もあります。ご本人の状況を見ながら、詳しい経緯を確認しておきましょう。床から起き上がる際に、両手足などの動きを見ながら、骨折していないかも見ていきましょう。

SAMPLEやOPQRSTTなどを利用して情報を整理していきましょう。

【医師への報告 当直医への報告(主治医以外の医師)】

I:6階病棟看護師△△です。今、電話よろしいでしょうか。

S:心房細動で抗凝固療法中の〇〇さんが、21時頃にベッドサイドで転倒しました。

B:バイタルサイン〇〇、意識レベルJCSⅠ-1、額に少量の出血があります。

両上下肢には打撲跡がありますが、看護師の介助で立ち上がることはできました。股関節や肩回りの痛みはありますが、骨折している様子はありません。

A/R: 急変ではないのですが、軽度の頭部外傷が見られるため、転倒後フローチャート通り、一度診察をお願いしたいのですが可能でしょうか。

I:救急外来の診察後に来棟可能ですね。承知いたしました。経過を見ておきます。

医師が来るまでに、バイタルサインの評価、使用中の薬や普段の様子など、簡潔に医師に伝えられるように準備しておきましょう。

また、傷の処置をする場合は、その準備もしておきましょう。

再度、転倒する危険性も予測し、ベッド周囲の環境調整も行いましょう。

転倒がきっかけで死亡事故に繋がる症例もあります。

《参考》

一般社団法人 日本医療安全調査機構『医療事故の再発防止に向けた提言 第9号』

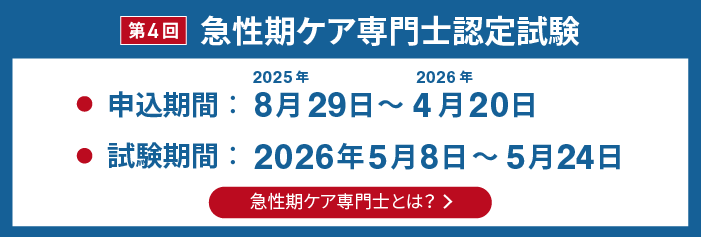

急性期ケア専門士は急性期ケア・急変対応におけるスペシャリストです。

状態変化の兆候をいち早く察知し、アセスメントから初期対応、医師への報告など急性期におけるケアの実践を行えることを目指す資格です。

また、病院だけでなく地域医療に携わる医療スタッフの方にも、在宅時から基幹病院へ【命のバトンをなめらかに】つなぐために実践できるノウハウを習得できます。

もしもの時の対処に自信がない方や、急変対応をもっと深く学びたい方は、ぜひ受験をご検討ください。