SpO₂(サチュレーション)が80%台まで低下、原因と対処法は?正常値と危険値も解説!

記事執筆:

- 目次

~2026年4月20日まで

2026年5月8日~5月24日

パルスオキシメーターで測定されるSpO₂(経皮的動脈血酸素飽和度)は、呼吸・循環状態を把握するうえで極めて重要なバイタルサインです。

この記事では、SpO₂が80%台まで低下した場合に考えられる原因や看護師としてのアセスメント・対処法、そして正常値・危険値・測定時の注意点までわかりやすく解説します。

SpO₂の正常値

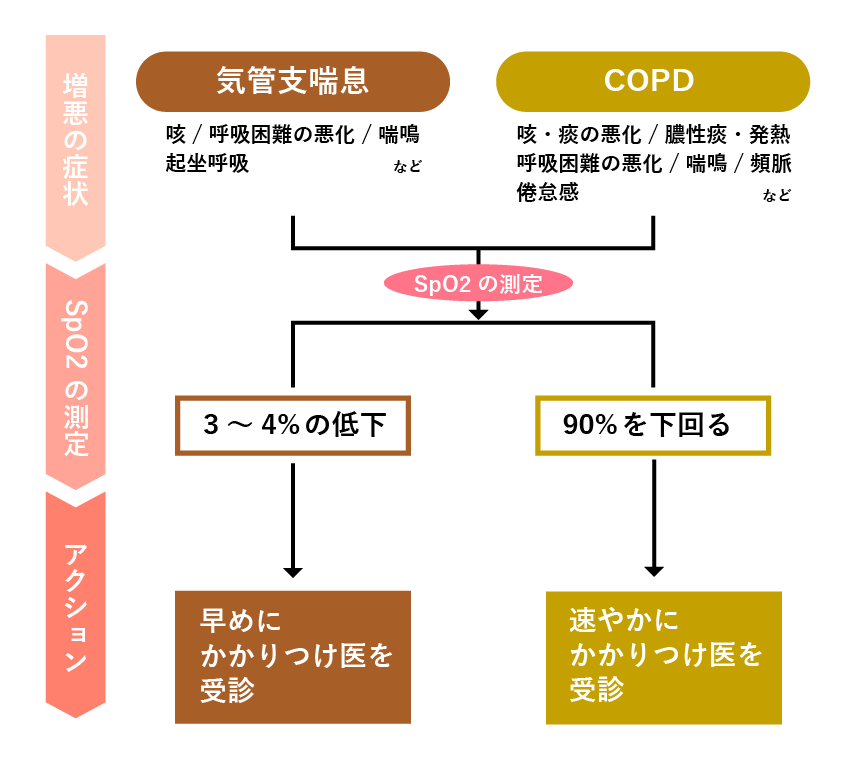

日本呼吸器学会によると、健常な成人では、SpO₂の正常値は96〜99%とされています。3~4%の低下で早めに受診、90%未満を呼吸不全とし速やかに受診することが勧められています。

SpO₂の危険値

SpO₂が90%を切ると急激に酸素供給が悪化する領域(酸素解離曲線の急降下部)に入ります。80%台は臓器への酸素供給が著しく不足する緊急事態であり、速やかなアセスメントと医師への報告が求められます。

SpO₂を測定する際の注意点

SpO₂測定は正確な条件下で行う必要があります。以下のような点に注意してください:

●末梢循環不良:冷感や血流不良があると測定不能や誤測定となります。指先が冷えている場合は他部位(耳たぶや足趾)での測定や、保温・マッサージ後の再測定が効果的です。

●プローブの装着不良:センサーのズレ

●塗料の影響:ネイルやマニキュア、白癬症によって光の吸光度が変動し、低い値が出てしまいます。

●動き・外光の影響:振動や強い光も誤差の原因になります。

SpO₂低下の原因

SpO₂が低下する原因はさまざまです。代表的なものは以下のとおりです:

●呼吸器疾患:肺炎、COPD増悪、気管支喘息、無気肺など

●循環器疾患:心不全、肺血栓塞栓症など

●気道閉塞:舌根沈下、痰詰まり、異物など

●体位や食事関連:誤嚥、仰臥位での換気不良など

SpO₂が80%台まで低下した際の、アセスメントと対処法

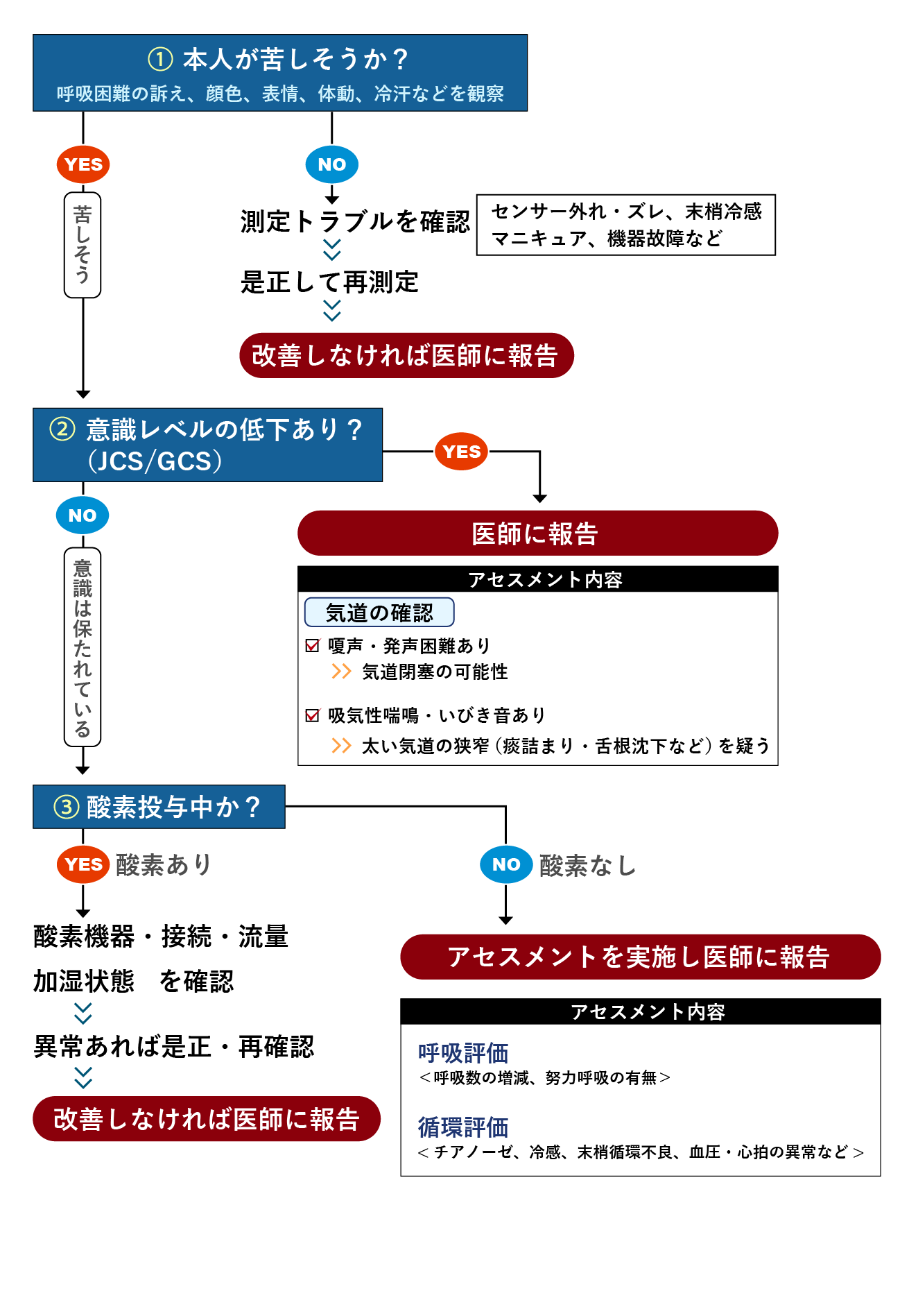

SpO₂が80%台まで低下した際は、以下のフローチャートに沿って、迅速かつ的確にアセスメントと初期対応を行いましょう。

フローチャートで確認(事例:<90%)

フローチャートのポイント

① 本人が苦しそうか?

SpO₂が低下しているときに最初に確認すべきことは、患者が苦しそうかどうかです。呼吸困難の訴えがあるか、顔色・表情・体動・冷汗など、全身状態からも呼吸困難感を観察します。

一方で、患者が苦しそうにしていない場合には、機器トラブルの可能性も考えられます。センサーの外れやズレ、末梢冷感、マニキュアの有無、機器の故障などを確認し、必要に応じて測定し直します。

この段階では、低酸素状態と機器誤作動の両方の可能性を考慮し、見逃しを防ぐことが重要です。

② 意識レベルの低下あり?

SpO₂低下時に意識レベルが低下している場合は、まず医師に報告することが最優先です。そのうえで、気道の確認を行います。

●嗄声・発声困難がある場合は、気道閉塞の可能性

●吸気性喘鳴やいびき音がある場合は、太い気道の狭窄(痰詰まり、舌根沈下など)を疑います

いずれの場合も、速やかな報告と気道確保・挿管準備が求められます。

③ 酸素投与中か?

SpO₂が低下している状況で、酸素投与がすでに実施されているかを確認します。投与中であれば、酸素流量、加湿器、接続状態などに異常がないかを点検します。問題があれば是正し、改善がなければ医師に報告します。

酸素投与がされていない場合は、呼吸と循環のアセスメントを行い、必要な情報を医師に報告します。

アセスメント内容は以下の通りです:

●呼吸数の増減、努力呼吸の有無

●チアノーゼ、冷感、末梢循環不良

●血圧や心拍の異常などの循環所見

報告のポイント

報告時は以下の情報を簡潔に伝えましょう:

●SpO₂値と変動の経過(○時○分に○%→現在○%)

●患者の症状(苦しそうか/意識レベル)

●酸素投与の有無と対応内容

●呼吸・循環の観察所見

●使用機器の状態(プローブや気管チューブの確認結果)

背景・その他の要因を確認(突然のSpO₂低下時)

以下のような既往・背景がある場合は、低下の原因として強く意識しましょう。

●心疾患の既往:急性心不全やその増悪を想定

└ 起坐呼吸(横になると息苦しく座位を好む)があれば、心不全や気管支喘息の増悪を強く疑う

●COPDなどの慢性呼吸器疾患:急性増悪

●嚥下障害や吸痰頻度が高い患者:誤嚥や痰詰まり、肺炎

●術後や長期臥床中:肺血栓塞栓症

●薬剤投与中:アナフィラキシーの可能性あり(特に抗菌薬、造影剤)

まとめ

SpO₂が80%台まで低下した場合、まずは患者の苦痛と意識の有無を確認し、迅速に原因を見極め、必要時には迷わず医師に報告することが最優先です。

現場では「数値だけを見るのではなく、患者の全体像と観察を結びつける視点」が不可欠です。正確な測定、適切なアセスメント、報告の質が、患者の安全を守る大きな鍵となります。

《参考文献》

急性期ケア専門士公式テキスト

日本急性期ケア協会

よくわかる パルスオキシメータ

一般社団法人 日本呼吸器学会

急性期ケア専門士は急性期ケア・急変対応におけるスペシャリストです。

状態変化の兆候をいち早く察知し、アセスメントから初期対応、医師への報告など急性期におけるケアの実践を行えることを目指す資格です。

また、病院だけでなく地域医療に携わる医療スタッフの方にも、在宅時から基幹病院へ【命のバトンをなめらかに】つなぐために実践できるノウハウを習得できます。

もしもの時の対処に自信がない方や、急変対応をもっと深く学びたい方は、ぜひ受験をご検討ください。