劇症型溶血レンサ球菌感染症(STSS)~人食いバクテリア~

記事執筆:

- 目次

~2026年4月20日まで

2026年5月8日~5月24日

人食いバクテリアってどんな感染症?

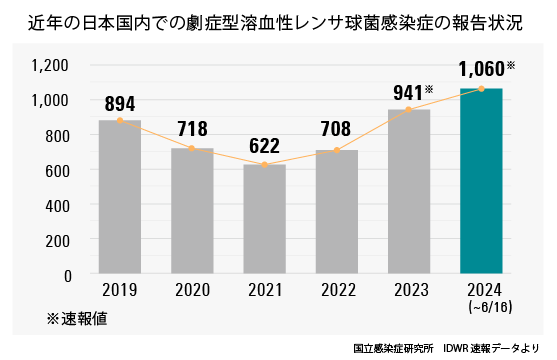

2024年に流行した感染症と言えば「人食いバクテリア」ではなかったでしょうか。この感染症について少しわかりやすく説明していきます。

人食いバクテリアとは

一般的に「人食いバクテリア」と呼ばれている感染症は、「劇症型溶血性レンサ球菌感染症(Streptococcal toxic shock syndrome:STSS)」のことを指します。

病原微生物は溶血性レンサ球菌で、一般的には急性咽頭炎を引き起こす細菌です。その中で、ごくまれに重篤な症状として劇症型溶血性レンサ球菌感染症(STSS)になることがあり、致死率は約30%と言われています。

劇症型溶血性レンサ球菌感染症(STSS)は子供から大人まで広範囲の年齢層に発症し、特に30歳以上の大人に多いのがひとつの特徴です。

また、免疫不全などの重篤な基礎疾患をもっていないにもかかわらず、突然発症する例もあります。近年、日本国内では5類感染症に指定され、増加傾向にあります。

溶連菌の種類

溶連菌にはたくさんの種類があり、一般的にはヒトの口腔・腸管・皮膚・膣などに広く分布する常在菌です。

その中で、ヒトに感染して病気を起こすものの95%程度がA群あると考えられています。劇症型溶血性レンサ球菌感染症(STSS)を引き起こす溶連菌も、64%がA群と言われています。

なぜ増えてきているのか

現時点で確かなことは不明です。しかし、A群溶連菌に感染し壊死をきたした細胞には好中球がほとんど見られないことがわかってきました。

また、A群溶連菌はヒトと同じヒアルロン酸で作られた莢膜(きょうまく)を持つため、「外敵と認識されにくい」という特徴があります。つまり、免疫を回避する可能性が高いのです。

こうした細菌の持つ特徴が大きく関係しているのかもしれません。

劇症型溶血性レンサ球菌感染症の感染経路

主な感染経路は傷口(創部・水痘・褥瘡)などです。

その他に、水虫、歯科治療後、手術創、分娩などがわかっています。しかし、半数程度の感染経路は不明のままです。

症状の変化

発症時の初期症状

初期段階には次のような症状が見られます。

- 非常に激しい痛み

- 腫脹(1時間に数cm範囲が拡大)

- 発熱

- 血圧低下

発症後1~2日の病状

発症後1~2日には次のような症状が見られます。早ければ数十時間以内で起こることもあります。

- 軟部組織壊死

- 急性腎不全

- 急性肝不全

- 成人型呼吸窮迫症候群

- 播種性血管内凝固症候群

- 多臓器不全をきたしショック状態から死に至る

劇症型溶血性レンサ球菌感染症(STSS)の治療と予防方法

治療

第一選択薬は、ペニシリン系の抗菌薬が選択されます。

また、極端な敗血症病態では、クリンダマイシンを推奨する意見もあります。さらに、免疫グロブリン製剤の効果も報告されています。

血圧維持には大量の輸液が必要ですが、輸液量の許容範囲が狭いため、肺動脈圧の経時的観察が必要になります。

壊死組織は溶連菌の生息部位であり、筋壊死による腎不全および代謝性アシドーシスの悪化を防止するために、可及的広範囲に病巣を切除することが必要になります。

予防方法

劇症型溶血性レンサ球菌感染症(STSS)に限らず、多くの感染症の予防には、手指衛生、咳エチケット、傷口の清潔な処置といった、基本的な感染対策が有効です。

潜伏期間

溶連菌の潜伏期間は2日から5日程度と言われています。

感染しやすい季節

溶連菌は季節を問わず発症する感染症です。

しかし、夏場は虫刺されやあせもなどで身体を掻く機会が多くなったり、アウトドアで傷ができたりと、皮膚に傷ができやすい時期であり、傷口から感染するケースが多くなります。

逆に、冬から春にかけての時期は、空気が乾燥していることから、咽頭炎や扁桃炎などの呼吸器への感染が多くなる時期です。

このように、一年中感染する可能性があることを覚えておきましょう。

急性期ケア専門士は急性期ケア・急変対応におけるスペシャリストです。

状態変化の兆候をいち早く察知し、アセスメントから初期対応、医師への報告など急性期におけるケアの実践を行えることを目指す資格です。

また、病院だけでなく地域医療に携わる医療スタッフの方にも、在宅時から基幹病院へ【命のバトンをなめらかに】つなぐために実践できるノウハウを習得できます。

もしもの時の対処に自信がない方や、急変対応をもっと深く学びたい方は、ぜひ受験をご検討ください。