「呼吸困難」の評価に必須!気道・呼吸の異常を見極める方法

記事執筆:

「呼吸困難」の評価に欠かせない 気道・呼吸の異常を見極める方法について今回はお伝えします。

- 目次

呼吸困難とは

患者さんが「息が苦しい」と訴えている場合、どのように対応するべきか困ったことはありませんか?

* 息をたくさんしても苦しい

* 息を吸えない

* 酸素が足りない感じがする

など、患者さんの訴え方はさまざまです。

さらに低酸素血症であっても「息が苦しい」と感じない患者さんもいます。

医療従事者は、これらの訴えや呼吸の様子から評価を行わなければなりません。

一般的に呼吸困難は、「呼吸に際して、不快・苦痛を自覚し、呼吸することに大きな努力を必要とする状態」と定義されています。

簡単に言うと、息苦しさ・息切れがある、努力呼吸がある、という状態を指します。

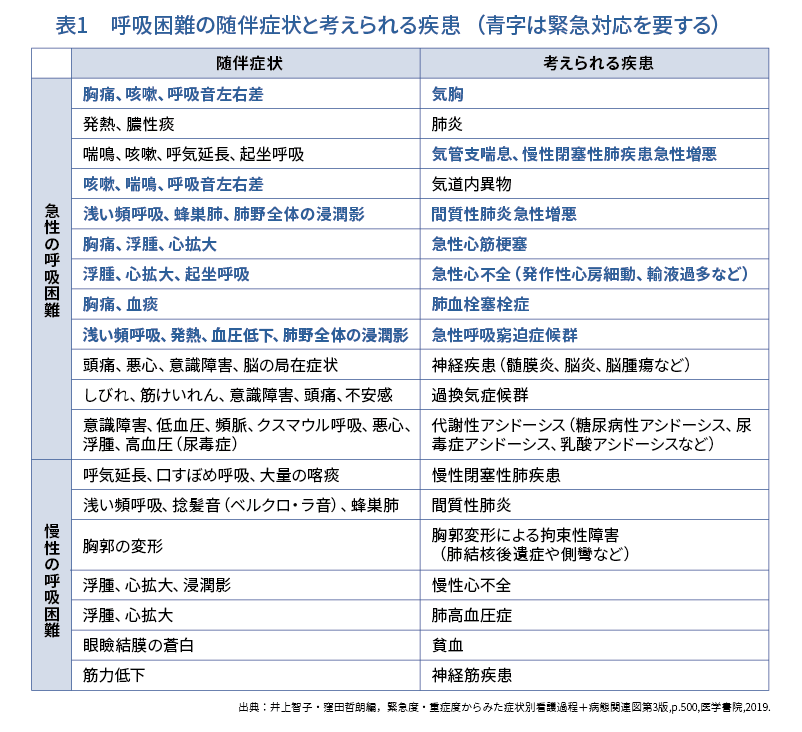

また、呼吸困難は呼吸器疾患だけでなく、循環器疾患や代謝疾患、精神疾患などさまざまな疾患が原因で起こる症状と言われています。

疾患によって、以下のような随伴症状を訴えることがありますので代表的なものを評価できるように覚えておく必要があります。

呼吸困難の評価方法

気道と呼吸の評価は、呼吸困難を評価するために重要な要素となります。

気道の評価

気道は、上気道と下気道の狭窄と閉塞に分類されます。

上気道狭窄や閉塞は、腫瘍、感染症、アレルギー反応、痰の貯留など様々な原因で生じます。

中でも注意が必要なのは、吸気時の喘鳴(ストライダー)です。

吸気時の喘鳴(ストライダー)は咽頭浮腫や気道異物、急性喉頭蓋炎などで起こり、緊急性が高い状態です。

吸気時の喘鳴(ストライダー)が起こっている場合は、緊急事態であると判断し、直ちに用手的気道確保やエアウェイの使用、気管挿管などで迅速に気道を確保しましょう。

在宅であれば、直ちに119番通報が必要です。

下気道の気道狭窄は、COPDや気管支喘息など持病が原因であることが多いため、普段から急な状態の悪化を予測しながら関わることが大切です。

呼吸の評価

呼吸の評価では、「視診」「聴診」が特に重要となります。

視診では、まず正常時の呼吸回数(12~20回)であるか評価します。

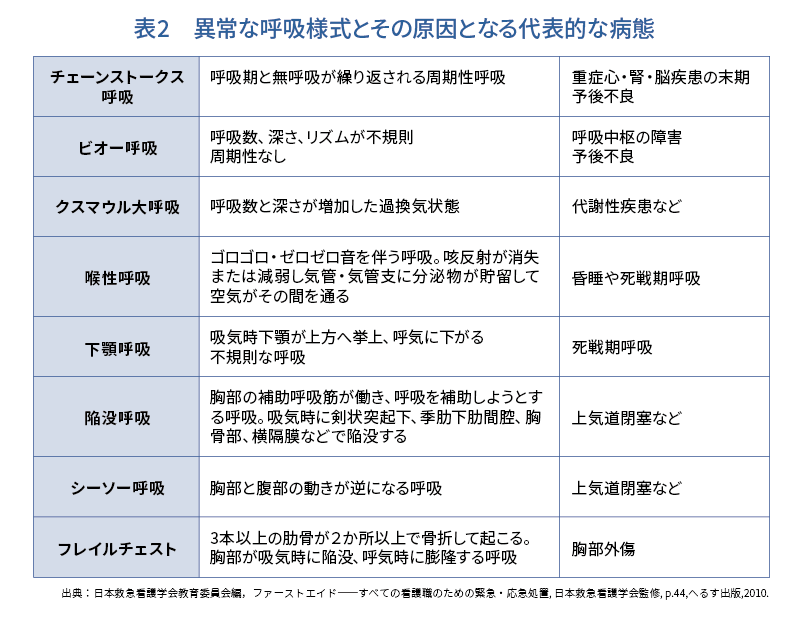

それと同時に努力様呼吸などの呼吸様式をチェックしなければなりません。

努力様呼吸とは安静時呼吸では使用されない呼吸筋を使って行う呼吸をいいます。

以下に異常な呼吸様式の種類を掲載してますので確認しておきましょう

聴診では呼吸音の聴取を行います。

異常な呼吸音は以下の3種類に分けられます。

正常な肺胞呼吸音や気管支呼吸音が減弱したり、あるいは消失するような状態

また、呼気時間の延長を認める

本来聴取されない場所で呼吸音が聴取される

呼吸音ではなく、副雑音が聴取される

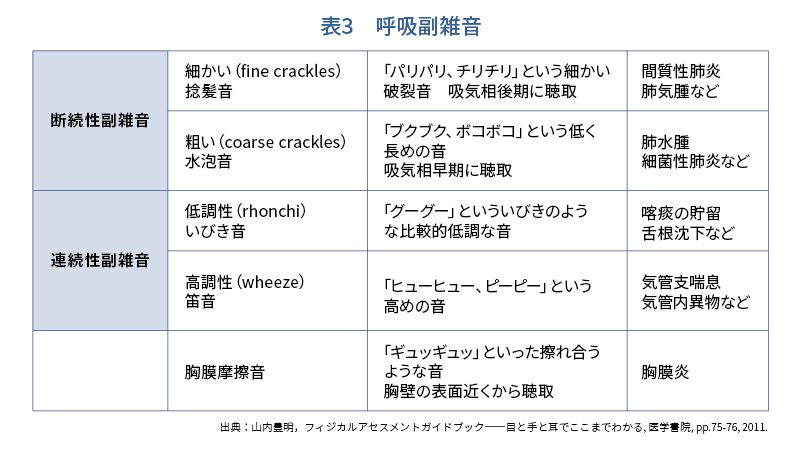

この副雑音には音の聴こえ方によって分類があります。

以上の分類を理解しておくことで患者さんにどのような病態があるか予想することができます。

最後に

患者さんのちょっとした変化を見て、聴いて、理解することで異常の早期発見ができます。

正しい手技で、基本に立ち返って全身の身体所見を確認すること、十分な情報収集を行うことが大切ですね。