CO₂ナルコーシスとは

記事執筆:

- 目次

CO₂ナルコーシスとは

体内にCO₂(二酸化炭素)が蓄積することにより意識障害などを引き起こす高炭酸ガス血症のことをいいます。

急性期の呼吸不全に合併することのある病態のひとつであり、予防や発生時の迅速な対応が必要です。CO₂ナルコーシスについて学び、酸素投与に対する不安の軽減に繋げましょう。

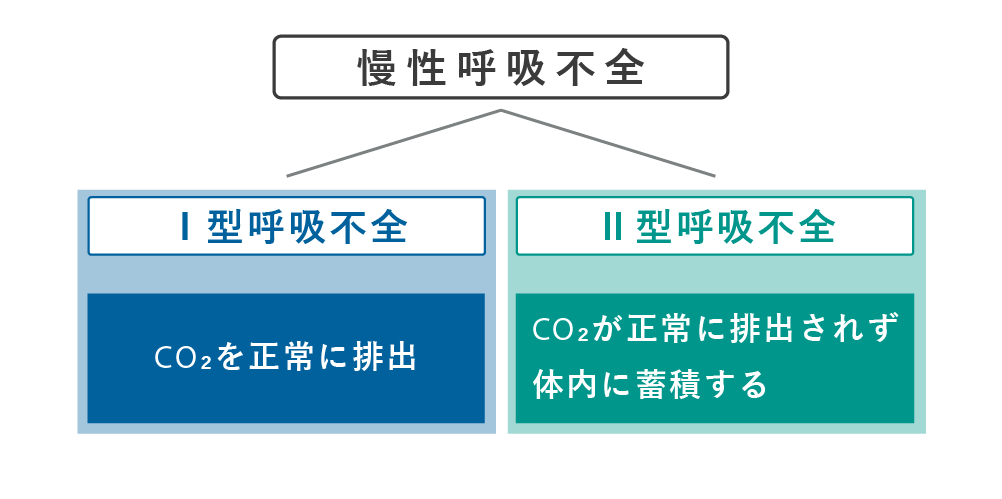

CO₂ナルコーシスを起こしやすい疾患、Ⅱ型呼吸不全

CO₂ナルコーシスを起こしやすい疾患

呼吸器疾患:慢性閉塞性肺疾患、肺結核後遺症、間質性肺炎、肺気腫、気管支喘息など

神経筋疾患:筋萎縮性側索硬化症(ALS)、筋ジストロフィー、重症筋無力症など

患者さんが呼吸不全のうち「Ⅱ型呼吸不全」であった場合は、「低換気状態」であると考えられます。

この「低換気状態」が起こる原因は数多くありますが、多く見られるのは「慢性閉塞性肺疾患(COPD)」が原因で起こるケースです。

COPDは呼吸生理学的に、1秒量の低下や肺過膨張をもたらします。進行すると換気量が補えないほどになり低酸素血症を起こします。

もしCOPDの患者さんに高濃度酸素を投与すると、呼吸抑制と血中炭酸ガスが増加した状態となってしまいます。

呼吸不全への対応は「気道の開通性」を維持しつつ、まずフィジカルアセスメントを用い呼吸を評価します。直ちに血液ガス分析ができると良いのですが、そううまくはいきません。

そこで、酸素飽和度に応じ酸素を投与することになると思いますが、酸素投与をして安心するのではなく、観察を継続しCO₂ナルコーシスを起こしていないか注意して判断しましょう。

CO₂ナルコーシスの発生機序、症状

機序

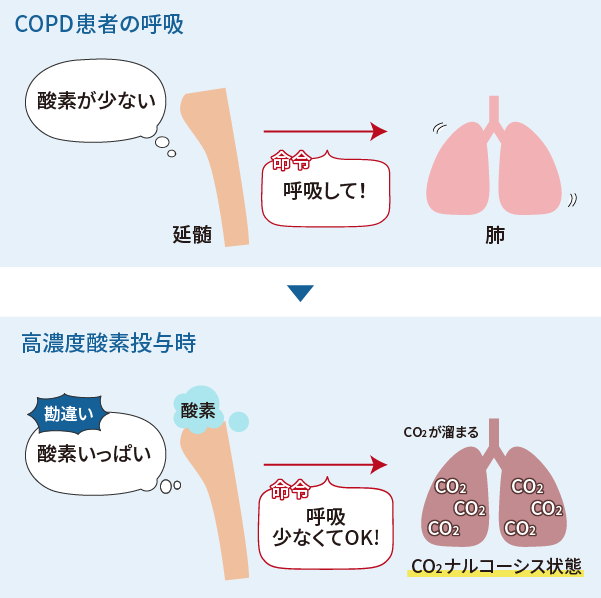

呼吸運動は血液中のCO₂の上昇やpHが低下することによって促進されています。これを感知するセンサーの働きをしているのが延髄にある中枢化学受容野と末梢化学受容体です。中枢化学受容野は体内のCO₂濃度の上昇に反応し、呼吸を促します。末梢化学受容体は主に体内の酸素濃度の低下に反応し呼吸を促進します。通常、呼吸運動は中枢化学受容野においてCO₂上昇の感知によって促進されています。末梢化学受容体は酸素が高度に低下してはじめて呼吸運動を促進するようになります。

COPDは、患者さんに長期間の慢性的な高炭酸ガス血症状態を与えてしまう疾患です。長期間の高炭酸ガス血症状態に体が慣れてしまうと、呼吸を調節する中枢が血中酸素濃度に過敏になり、血中酸素濃度に反応しやすくなります。

このような状態の患者さんに高濃度の酸素投与を行ってしまうと、「酸素濃度が上がった」と中枢は感じ、呼吸を抑制する機能が働きます。こうなると低換気がさらに進行し、「CO₂ナルコーシス状態」となります。

CO₂ナルコーシスの症状

CO₂ナルコーシスは、以下の3つを特徴とする中枢神経症状が出現します。

- 意識障害

- 高度の呼吸性アシドーシス

- 自発呼吸の減弱

初期

特に初期には、下記の症状がよく見られます。

- 呼吸促迫

- 頻脈

- 発汗

- 頭痛

進行すると

状態が進んだ場合、下記のような症状の特徴が見られます。

- 意識レベルの低下

- 傾眠から昏睡に至る

CO₂ナルコーシスを回避する看護

CO₂ナルコーシスを恐れるあまり、呼吸不全の患者さんに「酸素投与をしない」のは誤りです。呼吸不全には、不整脈や心筋梗塞など致命的な病態を引き起こす可能性があるからです。酸素投与を行いながら観察を強化しましょう。

なかでも既往歴の聴取はとても重要です。酸素投与を行いながら患者さんが話をできるなら、COPDの既往があるかどうかを聞いてみましょう。また、家族などが知っている可能性があるので、患者さんだけでなく家族からも情報を集めます。

COPDの既往があるなど、CO₂ナルコーシスのリスクが高いと考えるときは「ターゲット酸素飽和度」を利用しましょう。

GOLD(Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease)のガイドラインでは、COPDの急性増悪時の酸素療法におけるターゲットSpO₂を88~92%とすることを推奨しています。

CO₂ナルコーシスの徴候を見逃さないように、下記のことに気を付けるのも重要です。

- 患者さんの状態をよく観察

- 可能であれば頻回の動脈血ガス分析を実施

- アシドーシスの有無を確認する

もしも、CO₂ナルコーシスに陥ったうえに呼吸抑制や意識障害が現れた場合、非侵襲的陽圧換気(NPPV)や気管挿管下での人工呼吸器管理が必要になります。

CO₂ナルコーシスを悪化させる原因の1つに「呼気の再吸入」もあります。これは酸素マスクなどのディバイスで起こしやすくなります。そうならないためにも、酸素投与ディバイスを「呼気の再吸入」が防止できるもの(酸素カニューレや開放型酸素マスクなど)に変更するという方法も有効かもしれません。

《参考文献》

1)落合慈之監修,石原照夫編『呼吸器疾患ビジュアルブック』(学研メディカル秀潤社),2011,397p.

2)長尾大志『やさしイイ血ガス・呼吸管理』(日本医事新報社),2016,224p.

3)岡庭豊『病気がみえる vol.4 呼吸器 第1版』(メディックメディア),2007,p.42-p.43

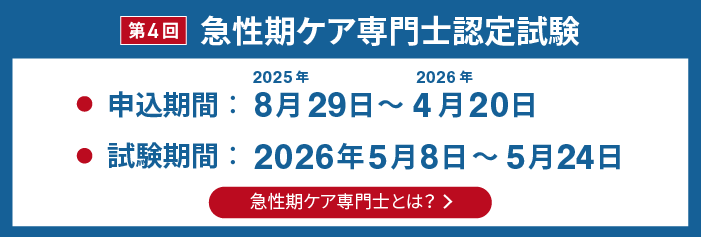

急性期ケア専門士は急性期ケア・急変対応におけるスペシャリストです。

状態変化の兆候をいち早く察知し、アセスメントから初期対応、医師への報告など急性期におけるケアの実践を行えることを目指す資格です。

また、病院だけでなく地域医療に携わる医療スタッフの方にも、在宅時から基幹病院へ【命のバトンをなめらかに】つなぐために実践できるノウハウを習得できます。

もしもの時の対処に自信がない方や、急変対応をもっと深く学びたい方は、ぜひ受験をご検討ください。