意識レベルの評価

記事執筆:

- 目次

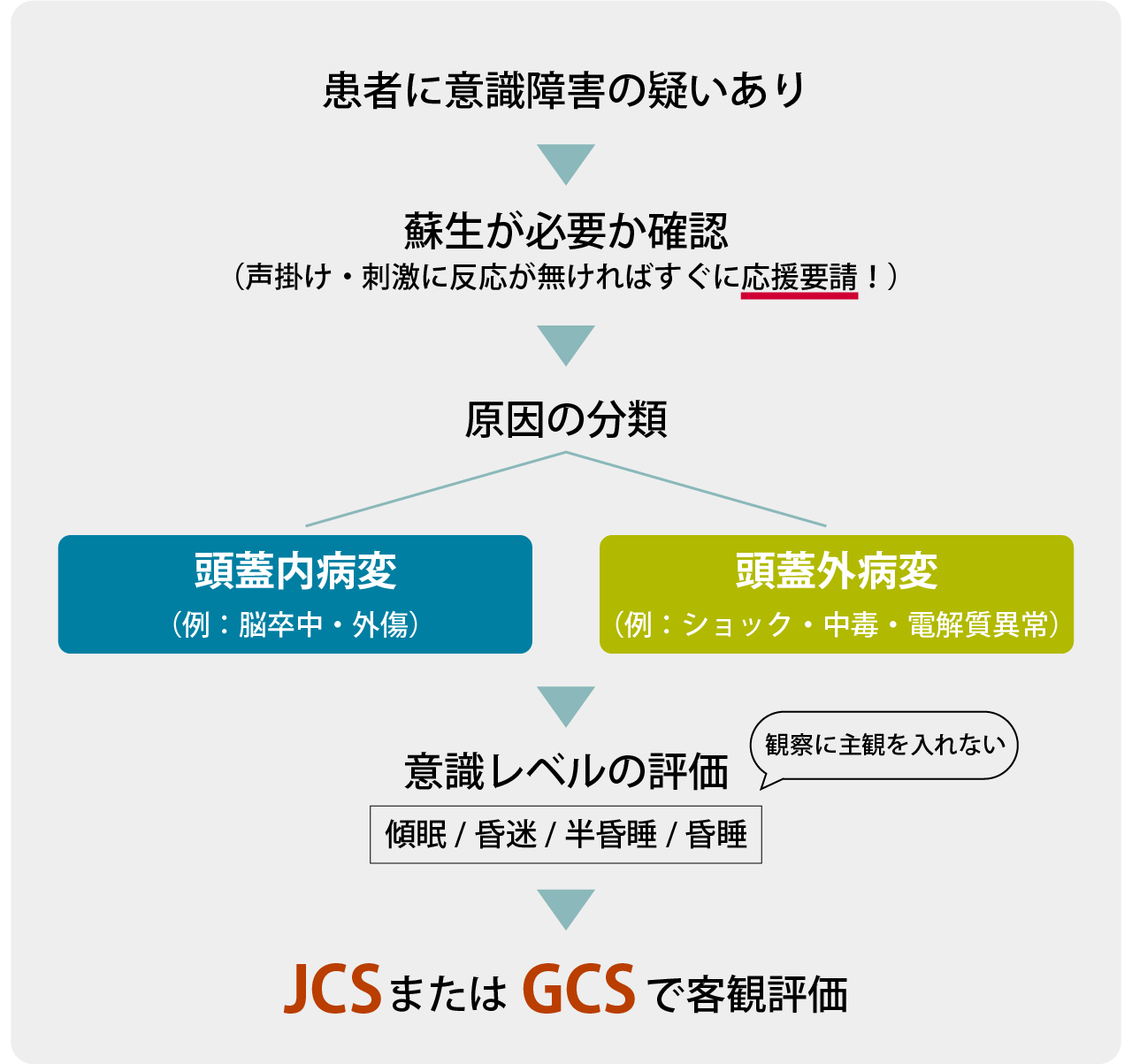

意識障害とは

なんらかの理由によって自分や周りに対しての認識に異常をきたす状態で、外側からの刺激や呼びかけに対して無反応であったり、自分自身の名前や生年月日が正確に言えなかったりする状態のことをいいます。

意識障害は頭蓋内病変(脳卒中、頭部外傷、脳炎、脳腫瘍など)と頭蓋外病変(不整脈による失神やショックなどの循環障害、急性中毒、電解質異常など)の主に2つに分けられます。

意識障害の症状は、軽度のものから傾眠や昏迷、半昏睡、睡眠に区分されますが、観察者の解釈によって異なる可能性があります。観察する人によって異なってしまっては意味がありません。情報共有をするために客観的で容易なスケールを覚えておく必要があります。アセスメントに役立てるために、ここでは臨床でよく使用するスケールのJCSとGCSについてみていきます。

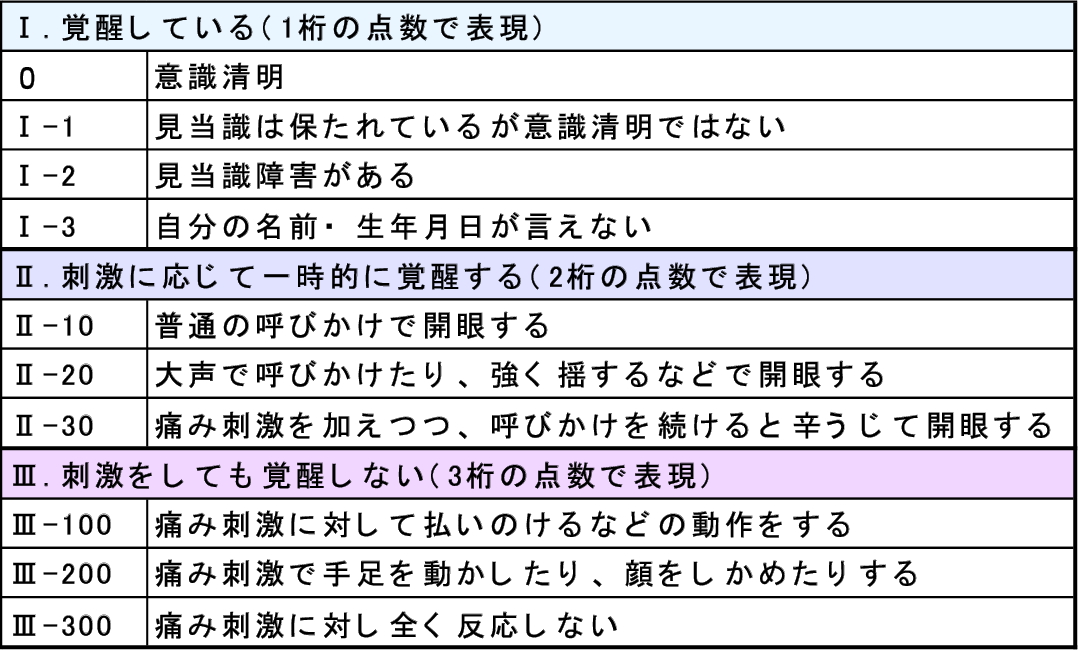

JCS(Japan Coma Scale | ジャパン・コーマ・スケール)

JCSは開眼するかどうかで評価するスケールです。

刺激を与えなくても開眼しているものをⅠ桁、刺激で覚醒するものをⅡ桁、刺激を与えても開眼しないものをⅢ桁で評価します。

一般的な病棟から救急科や集中治療室まで、日常的に使用されていることが多いです。

(出典:一般社団法人日本急性期ケア協会,急性期ケア専門士 公式テキスト,P127 表3.)

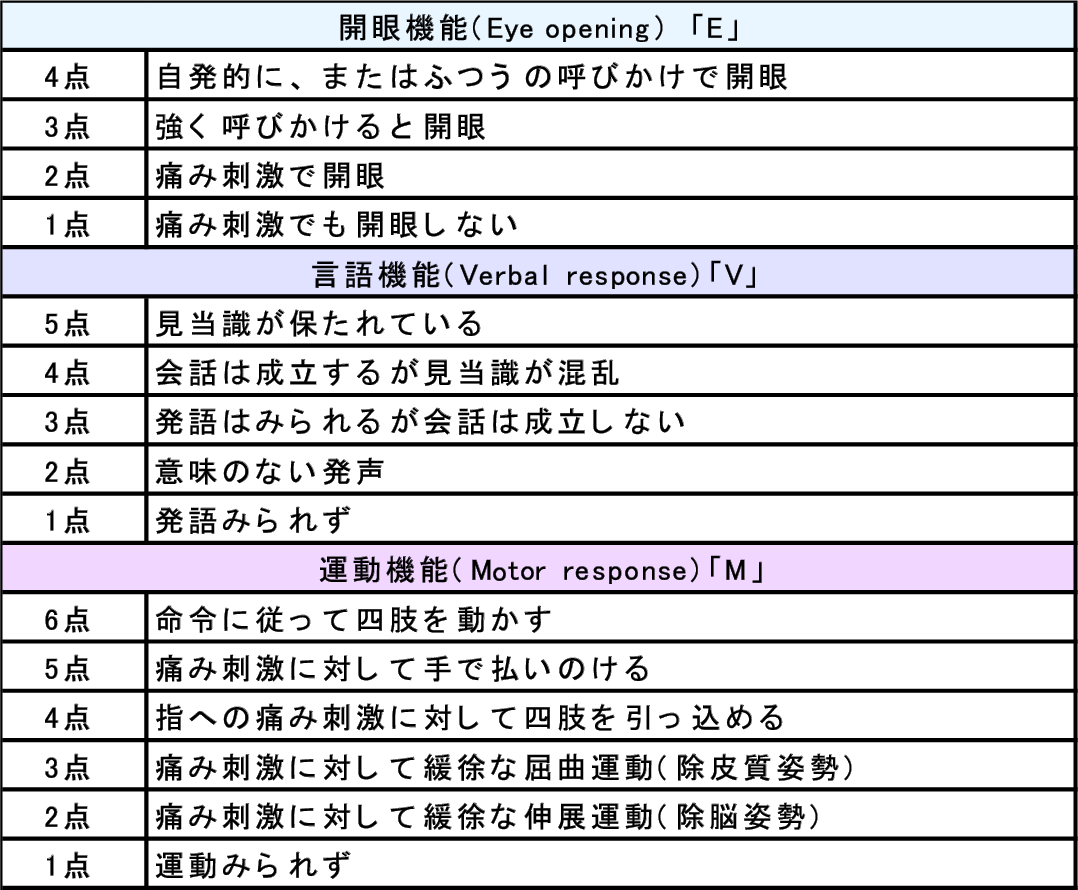

GCS(Glasgow Coma Scale | グラスゴー・コーマ・スケール)

意識レベルを開眼、言語、運動に分けそれぞれの応答で評価し、合計点で重症度や緊急度を判断します。点数が低いほど重症度や緊急度が高いといえます。

救急科や脳神経外科などの診療科でよく使用されています。

(出典:日本救急看護学会監修『ファーストエイド:すべての看護職のための緊急・応急処置 改訂第2版』,へるす出版社,p72表Ⅲ-1-28,表Ⅲ-1-2.)

事例からスケールを使って考えてみましょう

Case1.

85歳 女性 糖尿病あり内服薬でコントロール中 月1回通院

午前中に家族が来訪した際にいつもと様子が違うと気づき、自家用車で家族に連れられ受診されました。

目を閉じてはいますが、大きな声で呼びかけると開眼します。質問には答えずに時折理解不能な発語をしています。命令に応じることはできませんが、痛み刺激に対して手で払いのける動作を示します。

JCS → Ⅱ-20

「目は閉じている」とあるためⅡ桁

大きな呼びかけに対しては開眼しているため20と判断

GCS → E3 V2 M5 合計10点

大きな声で開眼しているのでEは3点

質問には答えていませんが理解不能な発語があるのでVは2点

痛み刺激に対して手で払いのけているのでMは5点となり、合計10点

Case2.

51歳 男性 基礎疾患はなし

仕事中に突然一時的に意識消失し救急搬送されてきました。

開眼しており、一生懸命話していますが「ほんとすみません。大した事ないんです。帰らないと」と話しておられます。ご自身の名前を伺うと「えーっと。ちょっと待ってください。あれ、なんだったかな」と名前が言えません。生年月日についても「1999年の~」と言うことができません。手を握ってくださいというと、右手は握りますが左手は握ることができません。

JCS → Ⅰ-3

開眼しているとあるので覚醒していると判断しⅠ桁

自分の名前、生年月日が言えないので3と判断する

GCS → E4 V3 M6 合計13点

開眼しているのでEは4点

質問には答えようとしていますが、自分の名前や生年月日が言えていないのでVは3点

命令に応じて右手で握ることができているのでMは6点となり、合計14点

スケールのスコアをもって医師や看護師へ情報が共有できるようになることで、重症度や緊急度がよりわかりやすく伝わります。速やかに正確な情報共有を行うためにもスケールを覚えて活用していけると強みに繋がります。

<参考文献>

一般社団法人日本急性期ケア協会 『急性期ケア専門士 公式テキスト』

佐藤憲明(2016年)『夜間の急変!その対応とドクターコール』照林社,p171.

急性期ケア専門士は急性期ケア・急変対応におけるスペシャリストです。

状態変化の兆候をいち早く察知し、アセスメントから初期対応、医師への報告など急性期におけるケアの実践を行えることを目指す資格です。

また、病院だけでなく地域医療に携わる医療スタッフの方にも、在宅時から基幹病院へ【命のバトンをなめらかに】つなぐために実践できるノウハウを習得できます。

もしもの時の対処に自信がない方や、急変対応をもっと深く学びたい方は、ぜひ受験をご検討ください。