【PROto】トリアージに役立つ、医師の臨床推論の思考過程

記事執筆:

- 目次

~2026年4月20日まで

2026年5月8日~5月24日

2025年6月27日、急性期ケア専門士向けのオンラインセミナー「トリアージに役立つ、医師の臨床推論の思考過程」を開催しました。

講師

東京ベイ・浦安市川医療センター

救命救急センター センター長

IVR科 部長

危機管理室 室長

船越 拓 先生

臨床で出会う、症状や訴えを、どのように解釈し、推察するか。

医師はどう考えているのか、そしてメディカルスタッフに求めることまで、とってもわかりやすく、かつ実践に則して解説していただきました。

バイタルは”見る”だけじゃダメだった

症例検討

バイタルサイン・検査データのアセスメント

症状のとらえ方と予測

についてお話しいただきました。

なかでも印象に残ったのは、「呼吸数の測定を後回しにしていませんか?」という問いかけです。

“何となく”の印象で後回しにしがちな呼吸数こそが、実は最も早く異変を知らせてくれるバイタルだということを、症例を通して強く実感しました。

さらに、「皮膚の冷感」や「頸静脈の張り」など、数値に表れにくい“観察の力”の重要性も再確認できました。

さて後半の講義では、

“心筋梗塞”や“脳卒中”の実例を通じて、「疾患を見逃さないための思考の型」について学びました。

また、医師目線での、看護師はじめメディカルスタッフに求めるものについてもお話しされています。

トリアージは“正解を探す”のではなく“危険を見逃さない”こと

症例検討(予後を見誤るケース)

直観的思考の重要性と鍛え方

症状別アセスメント

メディカルスタッフに求めること

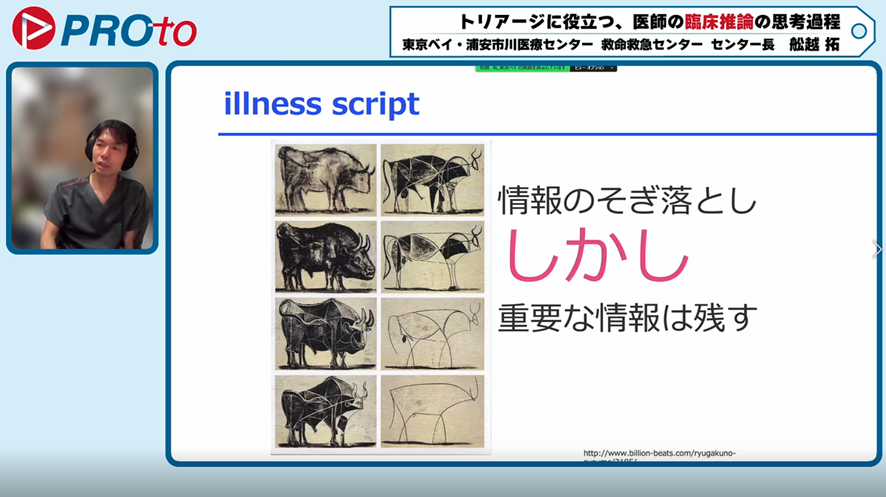

船越先生からの本日のキーワードは、

「情報のそぎ落とし、しかし重要な情報は残す!」

でした!

疾患の正確なイメージを持ち、目の前の患者の主訴・症状と照らし合わせることで“それっぽさ”に気づく、その思考プロセスは、私たちのトリアージにもそのまま応用できると感じました。

「間違ってもいいから、まず“おかしい”と声を上げることが大切」、そう言っていただいたことで、判断に迷った時の不安も少し軽くなった気がします。

現場に必要なのは“仮説を立てる力”

今回の講義を通じて、「確定診断」よりも「危険を察知する視点」の役割が、私たち医療職者にとっては現実的で重要だということを改めて学びました。

船越先生のことばを借りれば、私たちができるのは「チームの中でアラームを鳴らすこと」。その役割を、自信をもって担っていけるようになりたいと感じた90分間でした。

参加者の皆さまの声

受講後のアンケートでは、

・仕事しているとDr.がNs.に望むことがわからない時があります。Dr.の臨床での考え方などを聞かせてもらえて貴重な経験になりました。

・症例を通しての勉強はとてもわかりやすく、この場面ある!と思いながら身近な問題として考えることができてよかったです。

・拝聴させていただき大正解でした!!優先順位のつけ方、情報収集とそぎ落とし、気づく力など大変参考になりました!

といった感想をいただきました。

日本急性期ケア協会では、講義形式はもちろんのこと参加した人が自分の思いや悩みを話すことで明日へのヒントを得られるようなイベントを開催しています。

今後もさまざまな角度や方法から学びの体験を作っていきたいと思います。

急性期ケア専門士の皆様のご参加お待ちしております。

急性期ケア専門士は急性期ケア・急変対応におけるスペシャリストです。

状態変化の兆候をいち早く察知し、アセスメントから初期対応、医師への報告など急性期におけるケアの実践を行えることを目指す資格です。

また、病院だけでなく地域医療に携わる医療スタッフの方にも、在宅時から基幹病院へ【命のバトンをなめらかに】つなぐために実践できるノウハウを習得できます。

もしもの時の対処に自信がない方や、急変対応をもっと深く学びたい方は、ぜひ受験をご検討ください。